"Der Darm ist die Wurzel aller Gesundheit", das wusste schon Hippokrates.

Unser Darm weist wie unser Gehirn ein autonomes System von Nervenzellen auf. Es besteht aus einem Dünn- und einem Dickdarm.

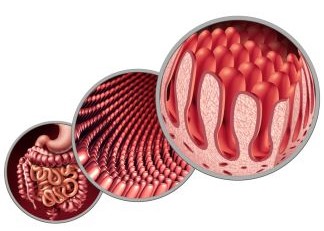

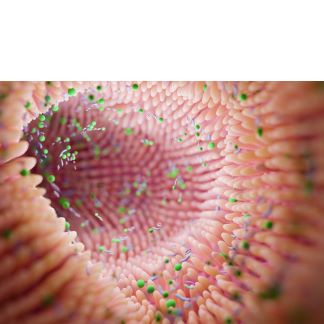

Unterschieden wird beim Dünndarm zwischen Zwölffingerdarm, Leer- und Krummdarm. Der ca. 3 bis 5 Meter lange Dünndarm erstreckt sich vom Magenausgang bis zum Beginn des Dickdarms. Im Dünndarm wird der Speisebrei mit den Verdauungssäften der Bauchspeicheldrüse und der Gallenflüssigkeit aus der Leber durchmischt. Die Spaltung der Fette, Kohlenhydrate sowie Proteine aus der Nahrung übernehmen Verdauungsenzyme. Die aus der Nahrung gewonnenen Nährstoffe und Vitamine werden von der Darmschleimhaut aufgenommen. Die Darmschleimhaut ist in unzählige Falten gelegt und von Darmzotten (ca. 4 Mio. fingerförmige Schleimhauterhebungen) überzogen. Dadurch erreicht die Darmschleimhaut eine Oberfläche von ca. 400 m² und ist damit fast so groß wie ein Basketballfeld.

Der Dickdarm ist ca. 1,5 Meter lang und die letzte Station im Verdauungsprozess. Der Dickdarm wird in Blinddarm, Grimm- und Mastdarm unterteilt. Die Schleimhaut des Dickdarms ist anders als beim Dünndarm. Sie ist zottenlos. Im Dickdarm wird durch Peristaltik (rhythmische Bewegungen) dem Speisebrei Wasser entzogen und der Darminhalt eingedickt, der dann ausgeschieden wird. Der Mastdarm ist der letzte Abschnitt des Dickdarms und der Anus, ein ringförmiger Schließmuskel ermöglicht die kontrollierte Darmentleerung. Im Dickdarm befinden sich zahlreiche Bakterien, die gemeinsam mit anderen Mikroorganismen die Darmflora bilden. Die Darmflora ist im gesamten Darm vertreten. Sie regt die Darmschleimhaut zu Regenerationsprozessen an und hält sie intakt und gesund. Im Dickdarm ernähren sich die Bakterien von den unverdaulichen Bestandteilen der Nahrung und produzieren lebenswichtige Vitamine, Nährstoffe und kurzkettige Fettsäuren, die für die Darmschleimhaut besonders wichtig sind. Bei einer guten Verdauung befinden sich im Dickdarm keine verwendbaren Nährstoffe mehr. Ist die Verdauung gestört oder stehen zu wenige Enzyme für die Nahrungsspaltung zur Verfügung, so wandern Verdauungsrückstände aus dem Dünndarm in den Dickdarm und stellen Futter für die Fäulniskeime da.

Über die Schleimhautstraße sind alle Bereiche im Körper wie Hals, Nasen, Ohren, Mund, Speiseröhre, Lunge, Magen, Darm, Blase, Leber, Galle und Vagina miteinander verbunden. Hierbei agiert der Darm als eine Art „Chef“ im gesamten System. Auch Hautprobleme stehen häufig in engem Zusammenhang mit dem Darm. Der Urspruch der meisten Erkrankungen liegt hauptsächlich im Darmbereich.

Ein gut funktionierender Darm mit regelmäßigen Stuhlgängen sowie unsere Darmflora mit vielen „guten Bakterien“ beeinflussen positiv den gesamten Organismus. Ist die Darmflora nicht in Ordnung und überwiegen die „schlechten Bakterien“, so äußert es sich durch Symptome wie Durchfall, Bauchschmerzen, Krämpfe, Blähungen, chronische Darmentzündungen bis hin zu häufigen Infekten, Schlafstörungen oder weiteren Erkrankungen. Ca. 70% - 80% unseres Immunsystems ist im Darm angesiedelt und mehr als 80% aller Krankheiten haben Ihren Ursprung im Darm. Hier wird deutlich, wie wichtig eine intakte und gesunde Darmflora ist.

Die Darmflora oder auch das Mikrobiom, ist wie ein Fingerabdruck und bei jedem Menschen individuell. Als Mikrobiom bezeichnet man die Summe aller Mikroorganismen (Bakterien, Viren, Pilze und ähnliches), die einen Menschen besiedeln. Das Mikrobiom verändert sich im Laufe des Lebens und kann durch gesunde Ernährung positiv beeinflusst werden. Leider heißt es nicht, dass der Verzehr gesunder Lebensmittel auch automatisch zu einer gesunden Darmflora und den richtigen Mikroorganismen führt. Nicht jeder Mensch ernährt sich gleich und jeder isst anders (ruhig und gelassen oder hastig und im Stress). Nicht jeder isst die gleiche Menge und hat von Geburt an die gleichen Bakterien. Manche Menschen vertragen kaum Ballaststoffe, obwohl diese sehr gesund und wichtig für unsere Darmflora sind. Grund hierfür sind unter anderem fehlende Bakterien, die zunächst aufgebaut werden müssen. Es gibt auch Bakterien, die aufgrund häufiger Medikamenteneinnahme oder Erkrankungen sich wie in einer „falschen Abteilung“ befinden und bei Kontakt mit der Nahrung überreagieren. Dies kann sich dann in Form von Blähungen, Bauchschmerzen, aufgeblähtem Bauch und unregelmäßigem Stuhlgang äußern.

Mikrobiome von zwei Menschen können sehr unterschiedlich sein und dennoch haben beide einen gesunden Darm.

Nicht jede Empfehlung hilft automatisch jedem Menschen gleich gut. Blähungen haben z.B. einen unterschiedlichen Ursprung und müssen entsprechend unterschiedlich behandelt werden. Die gezielte Behandlung kann erst dann erfolgen, wenn man genau weiß, wie die Darmflora bzw. das Mikrobiom jedes einzelnen aufgebaut ist und wo die Probleme liegen. Ein einfacher Test kann hier Klarheit schaffen. Nach Vorliegen der Ergebnisse können faktenbasierte Empfehlungen, die sich auf die Ursache richten, erfolgen.

Hier einige allgemeine Empfehlungen, die einen positiven Einfluss auf die Darmflora haben. Wie bereits oben beschrieben, heißt es nicht automatisch, dass Sie damit alle Ihre Beschwerden beseitigen können. Sie wirken aber auf jeden Fall positiv auf Ihre Gesundheit.

Antibiotika

Die Einnahme von Antibiotika macht die Darmflora nachweislich kaputt. Greifen Sie nur, wenn es unvermeidbar ist zu Antibiotika. Natürlich ist es in manchen Fällen sehr wichtig und unumgänglich Antibiotika zu nehmen, oft gibt es ab eine alternative Behandlungsmöglichkeit. Nach einer Antibiotikabehandlung können Sie den Aufbau der Darmflora durch die Einnahme von „guten“ Bakterienkulturen und wertvollen Vitaminen wieder unterstützen.

Stress

Stress hat einen großen Einfluss auf die Darmflora und kann sie negativ verändern.

Blähungen beispielsweise können auch durch Dauerstress ausgelöst werden. Hier spielen mehrere Mechanismen zusammen. Der Vorläufer des Stresshormons Cortisol ist Progesteron. Progesteronmangel verursacht vor allem bei Frauen Blähungen und sorgt für Verstopfungen. Stress stimuliert auch den Sympathikus. Der Sympathikus gehört zum vegetativen Nervensystem. Er wird bei Stress- und Notfallsituationen aktiviert und sorgt für eine Leistungssteigerung. Dabei steigen Herz- und Atemfrequenz, der Blutdruck und Skelettmuskulatur wird angespannt und gut durchblutet. Der Sympathikus ist mit einem Fluchtmodus zu vergleichen, in dem die wichtigsten Körperfunktionen funktionieren müssen. Vorgänge, die in diesem Moment für den Körper nicht zwingend notwendig sind, wie z.B. die Verdauung, werden gehemmt. Dies führt zu Verdauungsstörungen. Gegenpol des Sympathikus ist der Parasympathikus. Er wird auch als „Ruhenerv“ bezeichnet. Bei Aktivierung des Parasympathikus tritt Entspannung und Regeneration ein. Auch die Verdauungstätigkeit wird wieder verstärkt. Ein gesundes Essen, eingenommen unter Stress, wird nicht so gut verdaut, wie z.B. ein eher ungesundes Essen, für das Sie sich sehr viel Zeit nehmen und in aller Ruhe genießen. Beim Essen unter dem Einfluss von Parasympathikus, d.h. Essen ohne Stress, werden viel mehr Verdauungssäfte produziert und die Verdauungsleistung somit gestärkt.

Die vermehrte Freisetzung von Stresshormonen kann auch die Artenvielfalt der im Darm lebender Bakterien reduzieren und einen Rückgang der nützlichen milchsäurebildenden Bakterien bewirken. Durch den Bakterienrückgang wird die Nahrung schlechter verdaut. Auch der PH-Wert des Darmmilieus verschiebt sich und sämtliche Fäulniskeime können sich bestens vermehren. Dies führt zu Bauchschmerzen, Durchfall, Übelkeit, Blähungen, Kopfschmerzen, Müdigkeit bis hin zu Entzündungen. Fäulniskeime produzieren Gifte, die den Körper und die Leber schwer belasten können.

Stress lässt auch den Zonulinwert (Marker für die Durchlässigkeit der Darmschleimhaut) ansteigen und begünstigt somit einen Leaky Gut, den sogenannten „löchrigen Darm“. Durch einen löchrigen Darm können Essensreste, Bakterien, Viren, Mikroben und andere Schadstoffe in den Körper gelangen. Das Immunsystem wird aktiviert und befindet sich im Dauerstress, wenn der löchrige Darm sich nicht wieder regeneriert. Folge sind Entzündungen, chronische Erkrankungen bis hin zur Autoimmunerkrankungen.

Tipp: Gönnen Sie sich öfters mal eine Pause, machen Sie Meditationsübungen und nehmen Sie sich Zeit für Ihre Mahlzeiten. Vermeiden Sie Stressfaktoren während dem Essen. Kauen Sie Ihre Speisen gut durch, damit Ihr Köper möglichst viele Verdauungssäfte aktivieren und alles gut verdauen kann.

Essen und Trinken

Eine zu einseitige und ungesunde Ernährung wirkt sich negativ auf die Darmflora aus.

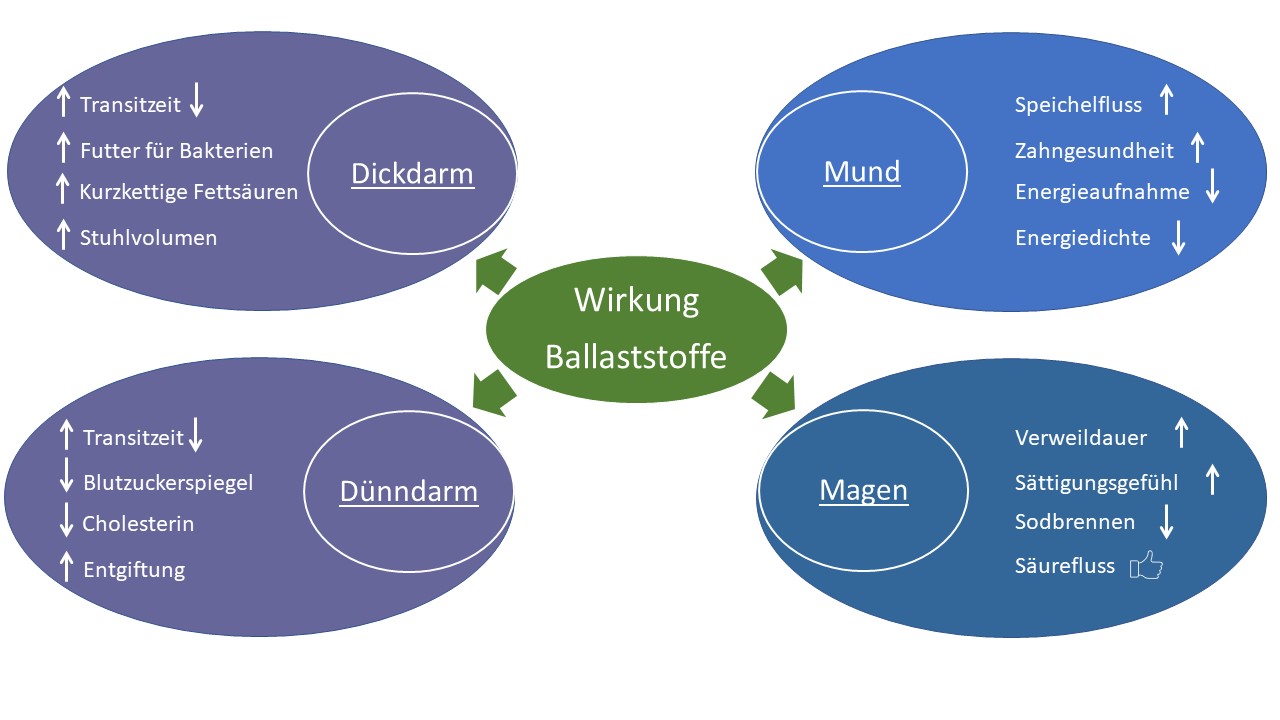

Achten Sie beim Essen auf möglichst viele Ballaststoffe. Ballaststoffe sind Futter für die „guten“ Bakterien. Ballaststoffe finden Sie in Obst, Gemüse, Nüssen (falls Sie diese vertragen), Samen, Getreideprodukten und Hülsenfrüchten wie Linsen und Bohnen. Ballaststoffe haben zahlreiche positive Auswirkungen auf die Gesundheit. Sie senken das Risiko chronischer Erkrankungen wie Herz-Kreislauf, Diabetes Typ 2, Bluthochdruck, Lungenerkrankungen, Krebs und haben einen positiven Einfluss auf Nierensteine. Ballaststoffe wirken auch cholesterinsenkend. Zum einen binden sie Gallensäuren und zum anderen senken sie die Fettaufnahme. Einen guten cholesterinsenkenden Effekt erreichen Sie durch den Verzehr von Artischocken, Pektin und Beta-Glucanen aus Haferkleie und Gerste.

Für das Zersetzen der Ballaststoffe haben wir keine Enzyme wie für Fett und Eiweiß. Das müssen unsere „guten“ Darmbakterien für uns erledigen. Die Anzahl „guter“ Darmbakterien, ist einer der Gründe, weshalb manche Menschen viele Ballaststoffe vertragen und andere wiederum gar nicht. Ein gezielter Darmaufbau kann hier sehr hilfreich sein.

Ballaststoffe haben eine geringere Energiedichte. So nehmen wir automatisch weniger Nahrung zu uns. Es gibt wasserlösliche (z.B. Artischocke, Spargel, Topinambur, Roggen, Bananen, Hafer, Gerste, Äpfel, Brokkoli, Zitrusfrüchte usw.) und wasserunlösliche Ballaststoffe (z.B. Fäden von grünen Bohnen und Vollkornprodukte). Wasserunlösliche Ballaststoffe quellen durch ausreichend Flüssigkeit auf und vergrößern das Stuhlvolumen. Sie beschleunigen die Darmpassage, lockern den Stuhlgang auf und beugen Divertikulitis, Verstopfung und Hämorrhoiden vor. Beim Verzehr von vielen Ballaststoffen ist auf eine gute Trinkzufuhr zu achten, um Verstopfung zu vermeiden. Wasserlösliche Ballaststoffe sind „Bakterienfutter“ und ernähren unsere Darmflora. Sie helfen bei der Nahrungsverwertung und die Bakterien, die sich dadurch ernähren produzieren gesundheitsfördernde kurzkettige Fettsäuren. Ballaststoffe wirken positiv auf das Nervensystem, die Regulation der Immunabwehr, senken das Diabetes Risiko, schützen vor Bluthochdruck und Krebs. Dr. Selz erwähnt immer wieder in seinen Vorträgen und Seminaren: „Je weniger Stuhlvolumen ein Mensch hat, desto größer ist sein Krankenhaus.“

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Sabina Empl

Durch die Zufuhr unterschiedlicher Ballaststoffe ernähren sich unsere Mikroben und bilden für uns Vitamine sowie Futter für andere wichtige Bakterien wie z.B. Akkermansia muciniphila. Akkermansia muciniphila kann nicht gezüchtet und von außen zugeführt werden. Akkermansia gehört zu den anaeroben Bakterien, die keinen Sauerstoff vertragen. Somit kann er nicht in Form eines Probiotikums eingenommen werden. Das Wachstum von Akkermansia muciniphila kann durch die Aufnahme von Lebensmitteln, die reich an Polyphenolen sind, gefördert werden wie z.B. Trauben, Grünkohl, Rotkohl, Leinsamen, Sonnenblumenkernen, Nüssen, Beerenobst und Gewürzen wie Oregano, Salbei, Ingwer, Kapern und ähnliches. Akkermansia muciniphila bildet Futter für Faecalibakterium prausnitzii und dieses Bakterium bildet Buttersäure = Futter für unsere Darmzellen. Faecalibakterium bildet insgesamt 80% der gesamten Buttersäure des menschlichen Organismus. Dieses Bakterium muss ebenfalls angefüttert und kann nicht in Form eines Probiotikums eingenommen werden. Faecalibakterium prausnitzii liebt resistente Stärke, die sich z.B. in gekochten, abgekühlten und wieder erwärmten Kartoffeln reichlich befindet.

Buttersäure (kurzkettige Fettsäure), ist der Schlüssel zu unserer Gesundheit und das Element, das unsere Bakterien für uns möglichst reichlich bilden sollen. Buttersäure senkt den PH-Wert, schützt vor einem Leaky Gut („löchriger Darm), reduziert Entzündungen, Depressionen, schützt vor Alzheimer, Darmkrebs und weiteren Erkrankungen und ernährt darüber hinaus unsere Darmzellen. Aus diesem Grund sollten wir unsere Bakterien mit vielen unterschiedlichen Ballaststoffen füttern, damit sie möglichst viel Buttersäure für uns produzieren.

Tipps:

- Starten Sie Ihren Tag mit einem lauwarmen Glas Wasser und einem Schuss Zitronensaft. Das bringt die Verdauung in Schwung.

- Essen Sie langsam und kauen Sie gut. Ihr Magen und Ihr Darm werden es Ihnen danken.

- Nehmen Sie kurz vor dem Essen Bitterstoffe* oder ein Glas Wasser mit Bio-Apfelessig zu sich. So werden mehr Verdauungssäfte gebildet und der Magen hat ausreichend Magensäure zur Verfügung, um das Essen zu zersetzen.

- Achten Sie bei der Wahl Ihrer Lebensmittel auf einen hohen Anteil von Ballaststoffen in Form von Obst, Gemüse und Vollkornprodukten. Je bunter und vielfältiger Ihr Essen auf dem Teller, desto gesünder ist es für Sie. Tag für Tag!

- Reduzieren Sie Ihren täglichen Fleischkonsum, insbesondere von rotem Fleisch und streichen Sie Schweinefleisch möglichst komplett aus Ihrem Speiseplan. Schweinefleisch fördert stille Entzündungen im Körper und aktiviert permanent unnötig das Immunsystem.

- Reduzieren Sie Weizen- und Milchprodukte. Auch sie fördern stille Entzündungen und können einen Leaky Gut begünstigen. Greifen Sie lieber zu Vollkornprodukten und Milchalternativen wie Hafermilch.

- Nehmen Sie immer wieder Knochenbrühe zu sich. Knochenbrühe hilft den Zellen sich wieder aufzubauen, hat zahlreiche Vitamine, Kollagene und viele weitere positive Eigenschaften für Ihre Gesundheit. Knochenbrühe wirkt wie ein Pflaster für den Darm.

- Achten Sie auf ausreichend Flüssigkeit. Zu empfehlen wären 2-3 Liter reines und ungesüßtes Wasser, täglich. Kaffee ist kein Ersatz für Wasser.

- Reduzieren Sie den Verzehr von Fertigprodukten und kochen Sie lieber jeden Tag frisch und mit möglichst vielen verschiedenen natürlichen Gewürzen.

- Nehmen Sie zum Frühstück statt Weißbrot und Wurst lieber Haferflocken mit frischen Früchten und einen pflanzlichen Joghurt oder Quark. Probieren Sie auch mal Porridge aus, welches Sie über Nacht ziehen lassen.

- Reduzieren Sie Ihre Mahlzeiten auf möglichst 3 Mahlzeiten pro Tag. Damit entlasten Sie Ihren Darm und vermeiden, dass er die ganze Zeit nur mit Verdauung beschäftigt ist.

- Bevorzugen Sie abends lieber leicht gedünstetes Gemüse anstatt Rohkost. Am Abend lässt die Peristaltik, die Darmbewegung, nach und das Essen wird nicht so gut verdaut wie tagsüber.

- Reduzieren Sie Ihren Zuckerkonsum und vermeiden Sie unnötige Zusatzstoffe im Essen.

- Greifen Sie beim Reis eher zu Vollkornreis. Dieser versorgt Ihren Körper mit vielen Vitaminen.

- Probieren Sie auch Sprossen Sprossen enthalten sehr viele wertvolle Vitamine und sind unglaublich gesund.

- Sorgen Sie für tägliche Bewegung, 30 min. Dadurch wird die Darmperistaltik angeregt, Zellen werden neu gebildet und die Verdauung verbessert.

- Fermentiertes Essen (=Gärung) wie Sauerkraut, Kimchi, Kombucha, Wasserkefir, Milchkefir, Sauerteigbrot, Joghurt, Miso, Harzer Käse und ähnliches enthalten sehr viele wertvolle Vitamine und Milchsäurebakterien, die sehr gut für unseren Darm sind. Sie fördern die Verdauung und stärken unsere Gesundheit. Fermentierte Lebensmittel enthalten aber auch viel Histamin, welches bestehende Beschwerden bei einer gestörten und instabilen Darmflora zunächst verstärken kann. Wenn Sie fermentiertes Essen nicht gut vertragen, ist dies eine Indikation, Ihre Darmflora genauer zu analysieren.

- Machen Sie immer wieder einen Darmaufbau und versorgen Sie Ihren Darm mit wertvollen Bakterien. Den Status können Sie mit einem Darmtest* kontrollieren.

Quellen:

Gesundheit.GV.AT, Öffentliches Gesundheitsportal Österreichs, Sympathikus, https://www.gesundheit.gv.at/lexikon/S/lexikon-sympathikus-hk.html

Gesundheit.GV.AT, Öffentliches Gesundheitsportal Österreichs, Parasympathikus, https://www.gesundheit.gv.at/lexikon/P/lexikon-parasympathikus-hk.html

DZIF, Deutsches Zentrum für Infektionsforschung, Mikrobiom, https://www.dzif.de/de/glossar/mikrobiom

IFM – Institut für Mikroökologie, der Mikrobiomspezialist, Leaky-Gut-Syndrom sicher diagnostizieren mit Zonulin, https://www.mikrooek.de/labordiagnostik/fuer-aerzte-und-therapeuten/biochemische-diagnostik/zonulin/

Zentrum der Gesundheit, Die besten Ballaststoffe und ihre Wirkungen, https://www.zentrum-der-gesundheit.de/ernaehrung/naehrstoffe/ballaststoffe-uebersicht/ballaststoffe

Omni-Biotic, Dr. med. univ. Michael Katzensteiner, Ballaststoffe für den Darm: 5 Faustregeln für die optimale Versorgung, https://www.omni-biotic.com/de/blog/ballaststoffe-fuer-den-darm/

Der Darmkompass, Dr. Paul Hammer, 2020, S.14-25, 38-40, 78-87.

Chaos im Darm, Günther H. Heepen, Hilfe aus der Natur, Leaky-Gut-Syndrom, Darmpilzen, Reizdarm, Allergien und Verstopfung, 2020, S. 7-20.

Vorträge und Seminare von Dr. Ulrich Selz, Sabina Empl (Therapeutin und Darmberatungscoach), Dr. Sabine Paul, Klaus Heid (Ernährungsexperte und Arzt), Dr. Paul Hammer